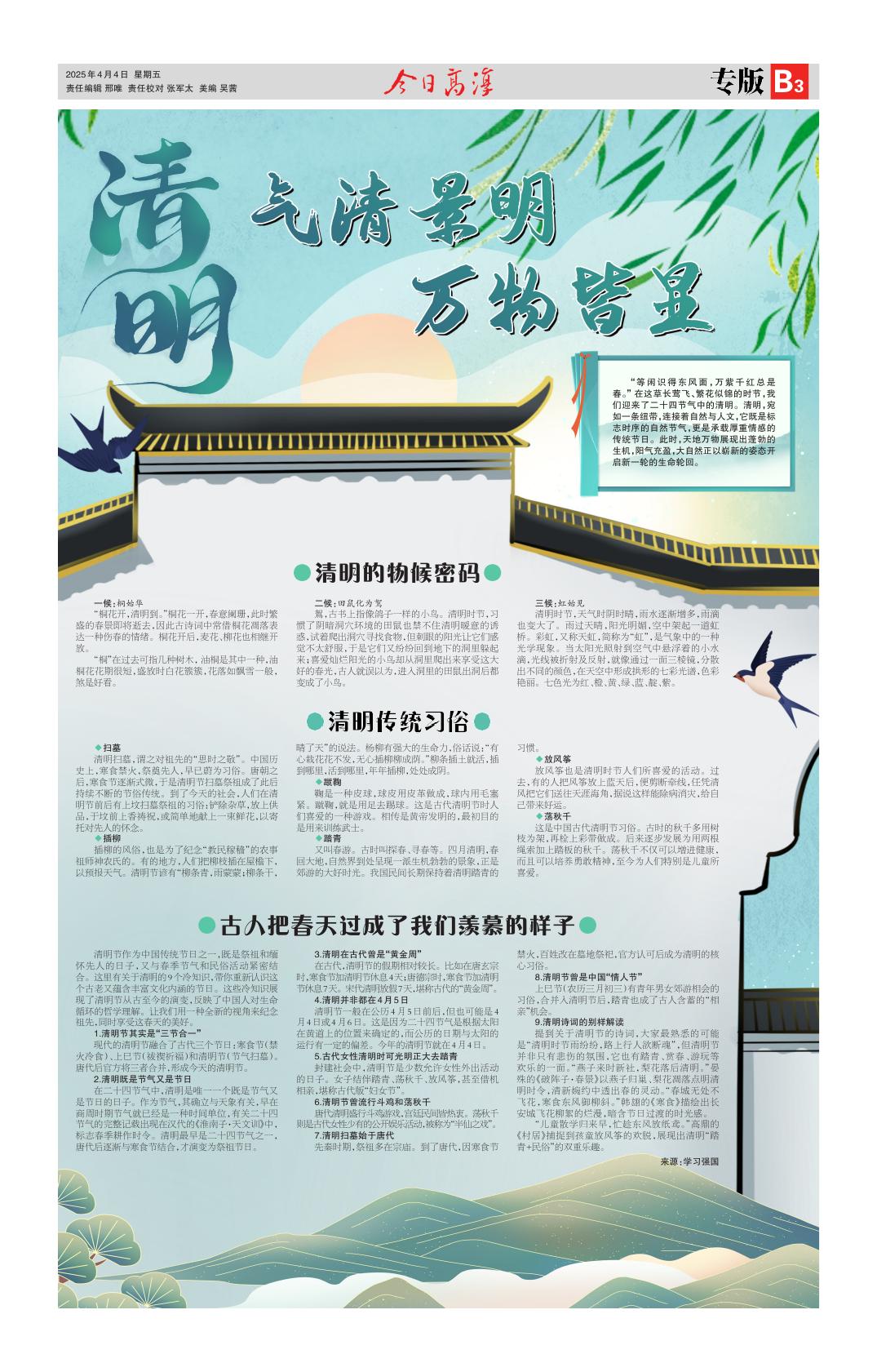

气清景明 万物皆显

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。” 在这草长莺飞、繁花似锦的时节,我们迎来了二十四节气中的清明。清明,宛如一条纽带,连接着自然与人文,它既是标志时序的自然节气,更是承载厚重情感的传统节日。此时,天地万物展现出蓬勃的生机,阳气充盈,大自然正以崭新的姿态开启新一轮的生命轮回。

●清明的物候密码●

一候:桐始华

“桐花开,清明到。”桐花一开,春意阑珊,此时繁盛的春景即将逝去,因此古诗词中常借桐花凋落表达一种伤春的情绪。桐花开后,麦花、柳花也相继开放。

“桐”在过去可指几种树木, 油桐是其中一种,油桐花花期很短,盛放时白花簇簇,花落如飘雪一般,煞是好看。

二候:田鼠化为鴽

鴽,古书上指像鸽子一样的小鸟。清明时节,习惯了阴暗洞穴环境的田鼠也禁不住清明暖意的诱惑,试着爬出洞穴寻找食物,但刺眼的阳光让它们感觉不太舒服,于是它们又纷纷回到地下的洞里躲起来;喜爱灿烂阳光的小鸟却从洞里爬出来享受这大好的春光,古人就误以为,进入洞里的田鼠出洞后都变成了小鸟。

三候:虹始见

清明时节,天气时阴时晴,雨水逐渐增多,雨滴也变大了。雨过天晴,阳光明媚,空中架起一道虹桥。彩虹,又称天虹,简称为“虹”,是气象中的一种光学现象。当太阳光照射到空气中悬浮着的小水滴,光线被折射及反射,就像通过一面三棱镜,分散出不同的颜色,在天空中形成拱形的七彩光谱,色彩艳丽。七色光为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

●清明传统习俗●

◆扫墓

清明扫墓,谓之对祖先的“思时之敬”。中国历史上,寒食禁火,祭奠先人,早已蔚为习俗。唐朝之后,寒食节逐渐式微,于是清明节扫墓祭祖成了此后持续不断的节俗传统。到了今天的社会,人们在清明节前后有上坟扫墓祭祖的习俗:铲除杂草,放上供品,于坟前上香祷祝,或简单地献上一束鲜花,以寄托对先人的怀念。

◆插柳

插柳的风俗,也是为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方,人们把柳枝插在屋檐下,以预报天气。清明节谚有“柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天”的说法。杨柳有强大的生命力,俗话说:“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。”柳条插土就活,插到哪里,活到哪里,年年插柳,处处成阴。

◆蹴鞠

鞠是一种皮球,球皮用皮革做成,球内用毛塞紧。蹴鞠,就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。相传是黄帝发明的,最初目的是用来训练武士。

◆踏青

又叫春游。古时叫探春、寻春等。四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。我国民间长期保持着清明踏青的习惯。

◆放风筝

放风筝也是清明时节人们所喜爱的活动。过去,有的人把风筝放上蓝天后,便剪断牵线,任凭清风把它们送往天涯海角,据说这样能除病消灾,给自己带来好运。

◆荡秋千

这是中国古代清明节习俗。古时的秋千多用树枝为架,再栓上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。荡秋千不仅可以增进健康,而且可以培养勇敢精神,至今为人们特别是儿童所喜爱。

●古人把春天过成了我们羡慕的样子●

清明节作为中国传统节日之一,既是祭祖和缅怀先人的日子,又与春季节气和民俗活动紧密结合。这里有关于清明的9个冷知识,带你重新认识这个古老又蕴含丰富文化内涵的节日。这些冷知识展现了清明节从古至今的演变,反映了中国人对生命循环的哲学理解。让我们用一种全新的视角来纪念祖先,同时享受这春天的美好。

1.清明节其实是“三节合一”

现代的清明节融合了古代三个节日:寒食节(禁火冷食)、上巳节(祓禊祈福)和清明节(节气扫墓)。唐代后官方将三者合并,形成今天的清明节。

2.清明既是节气又是节日

在二十四节气中,清明是唯一一个既是节气又是节日的日子。作为节气,其确立与天象有关,早在商周时期节气就已经是一种时间单位,有关二十四节气的完整记载出现在汉代的《淮南子·天文训》中,标志春季耕作时令。清明最早是二十四节气之一,唐代后逐渐与寒食节结合,才演变为祭祖节日。

3.清明在古代曾是“黄金周”

在古代,清明节的假期相对较长。比如在唐玄宗时,寒食节加清明节休息4天;唐德宗时,寒食节加清明节休息7天。宋代清明放假7天,堪称古代的“黄金周”。

4.清明并非都在4月5日

清明节一般在公历4月5日前后,但也可能是4月4日或4月6日。这是因为二十四节气是根据太阳在黄道上的位置来确定的,而公历的日期与太阳的运行有一定的偏差。今年的清明节就在4月4日。

5.古代女性清明时可光明正大去踏青

封建社会中,清明节是少数允许女性外出活动的日子。女子结伴踏青、荡秋千、放风筝,甚至借机相亲,堪称古代版“妇女节”。

6.清明节曾流行斗鸡和荡秋千

唐代清明盛行斗鸡游戏,宫廷民间皆热衷。荡秋千则是古代女性少有的公开娱乐活动,被称为“半仙之戏”。

7.清明扫墓始于唐代

先秦时期,祭祖多在宗庙。到了唐代,因寒食节禁火,百姓改在墓地祭祀,官方认可后成为清明的核心习俗。

8.清明节曾是中国“情人节”

上巳节(农历三月初三)有青年男女郊游相会的习俗,合并入清明节后,踏青也成了古人含蓄的“相亲”机会。

9.清明诗词的别样解读

提到关于清明节的诗词,大家最熟悉的可能是“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,但清明节并非只有悲伤的氛围,它也有踏青、赏春、游玩等欢乐的一面。“燕子来时新社,梨花落后清明。”晏殊的《破阵子·春景》以燕子归巢、梨花凋落点明清明时令,清新婉约中透出春的灵动。“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”韩翃的《寒食》描绘出长安城飞花柳絮的烂漫,暗含节日过渡的时光感。

“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”高鼎的《村居》捕捉到孩童放风筝的欢脱,展现出清明“踏青+民俗”的双重乐趣。

来源:学习强国