青团香里过清明 不容错过的高淳破絮窠团子

清明已至,在高淳,一种带着春日气息的传统美食——破絮窠团子,便悄然出现在人们的视野里。它不仅是高淳人舌尖上的美味,更是凝聚着人们对自然对生活的热爱!

破絮窠:藏在田野间的美味密码

破絮窠,学名鼠曲草,是一种常见的野生草本植物。每年春天,尤其是清明前后,在高淳的田间地头、沟边路旁,破絮窠就会旺盛生长。它的叶片背面长着一层白白的絮状物,撕开后 “藕断丝连”,模样颇像棉絮,高淳人便形象地称其为 “破絮窠”。

清明前后,人们纷纷到田间地头,去采摘破絮窠嫩叶。破絮窠叶很细小,需要用二三个手指一朵朵地去“掐”,工具是用不上的。一顿破絮窠团子,如果是一个人采叶,往往要花上半天到一天的工夫。人们将采摘洗净后的破絮窠直接放入石臼中捣碎,再加糯米粉揉成面团,包入红糖、芝麻等馅料,上锅蒸食。成品破絮窠团子呈青绿色,并有一种野生植物胶汁凝聚后的特有光亮感,吃起来韧性十足、满嘴生香,让你感受到春天的气息。

破絮窠团子是集美味与营养于一身的特色美食。鼠曲草本身富含多种营养成分,具有化痰止咳、祛风除湿等药用价值。糯米粉作为团子外皮的主要原料,含有蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素B1、维生素B2 等,能为人体补充能量。

团子馅料的选择多样,营养也各有千秋。若是选择黑芝麻馅,其富含的不饱和脂肪酸、维生素E、钙等,对保护心血管、延缓衰老和强健骨骼都大有益处;若是采用豆沙馅,红豆本身含有的蛋白质、膳食纤维和多种维生素,能起到健脾益胃、利水消肿的作用。咸口的肉松、肉菜馅团子,则能为人体补充优质蛋白质和丰富的微量元素。

制作过程是一场与春天的深度对话

制作破絮窠团子,是一场饱含仪式感的过程,每一步都承载着对传统的尊重和对美食的热爱。

原料筹备

制作破絮窠团子,需准备新鲜的破絮窠嫩叶、糯米粉,以及豆沙、芝麻、肉松、肉菜等甜咸口味馅料。清明前后,高淳人会走进田野,亲手采摘鲜嫩的破絮窠,开启这场美食之旅。

制作流程

处理破絮窠:将采摘来的破絮窠择洗干净,控干水分。老辈人喜欢将其放入石臼中捣碎,认为这样捣出的泥更具风味;如今,人们也会将切碎的破絮窠分次放到料理机里搅打成泥。

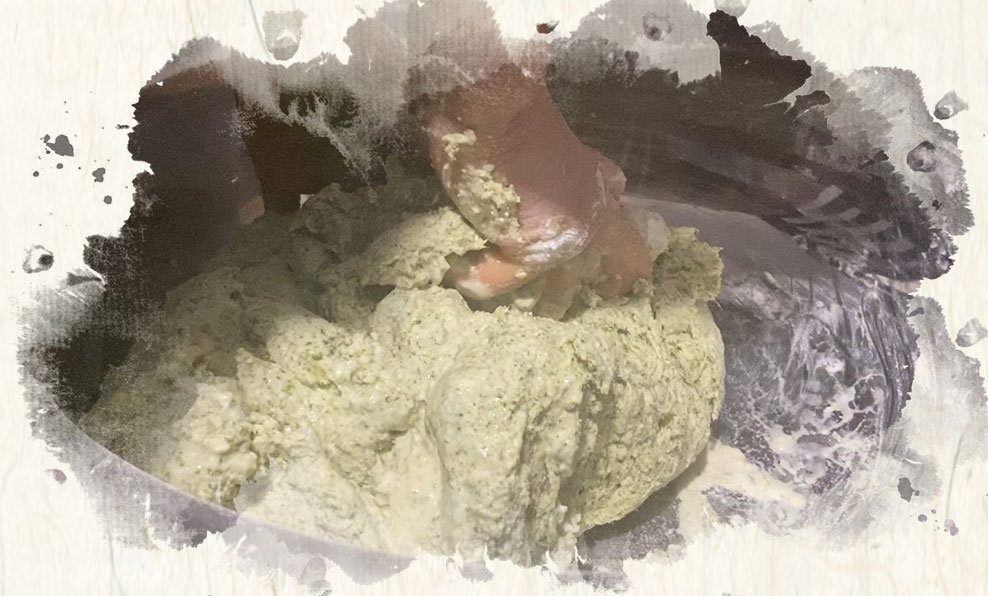

和面:将破絮窠泥放入盆中,视实际情况一点点加入糯米粉,揉成光滑不粘手的面团。为让面团更瓷实,口感更有嚼劲儿,还可移至擦净的桌子上进行摔打。

制作团子:取部分面团,搓成长条,掐成一个个50克左右的小面团,搓圆后捏成窝状,包入喜爱的馅料(芝麻、甜豆沙、肉菜),收口并搓圆。

蒸制:将团子摆入蒸锅屉内,注意分开摆放,防止蒸后体积变大粘连。大火烧开后,改中火蒸15分钟左右。

冷却:准备一张保鲜膜铺于台面上,上面涂一层食用油,手沾冷开水,将蒸好的团子 “捉” 到保鲜膜上,降至温热,便可品尝。

独特吃法与食用指南

高淳有句俗话,叫 “热包子,冷粽子,不冷不热吃团子”。破絮窠团子不能趁热吃,因为有的馅料蒸过以后融化成汁,心急咬下可能烫到喉咙,馅料汁水还会喷到衣服上。等团子不冷不热时咬上一口,软糯的口感与破絮窠的清香相互交融,令人回味无穷。

吃不完的团子,可等冷却后,用小块保鲜膜包好,放入冰箱冷冻保存。吃的时候,取出去掉保鲜膜,回锅蒸一下即可。为保持风味,最好在两个星期内吃完。

食用破絮窠团子时,也有一些注意事项。首先,不宜冷食,冷却后淀粉老化,不仅口感变差,消化吸收率也随之降低,还可能引发胃肠道疾病。其次,食用时间不宜与睡眠时间相隔太近,糯米外皮粘性高,不易消化,会加重胃肠道负担。再者,久放的团子不宜食用,反复冷藏或冷冻较长时间的团子,可能会引发食物中毒。最后,不宜与高油脂或刺激性食物同食,以免加重肠胃负担,可与富含膳食纤维的蔬菜、酸奶或山楂一同食用。

美食文化里的情感寄托

清明节是中华民族的传统节日,青团是清明节不可或缺的美食。在高淳,青团又被称为 破絮窠团子。青团的 “青”,代表春意盎然;“团”,寓意阖家团圆。

清代袁枚在《随园食单》里描述青团 “捣青草为汁,和粉作团,色如碧玉”。这一描述,同样适用于破絮窠团子。在过去,破絮窠团子是高淳人日常生活中重要的食物,随着时代的发展,它逐渐走出高淳,成为更多人认识高淳、了解高淳文化的窗口。

破絮窠团子凭借独特的口感、丰富的营养和深厚的文化底蕴,在岁月的长河中历久弥新。每一口破絮窠团子,都是对春天的礼赞,对传统的传承。在这个春天,不妨品尝这份来自高淳的独特美味,感受它背后的文化魅力!